- ホーム

- 学部・学科・大学院

- 教員情報

- 教員情報(学位及び業績)

- 教員詳細

教員情報(学位及び業績)

教員詳細

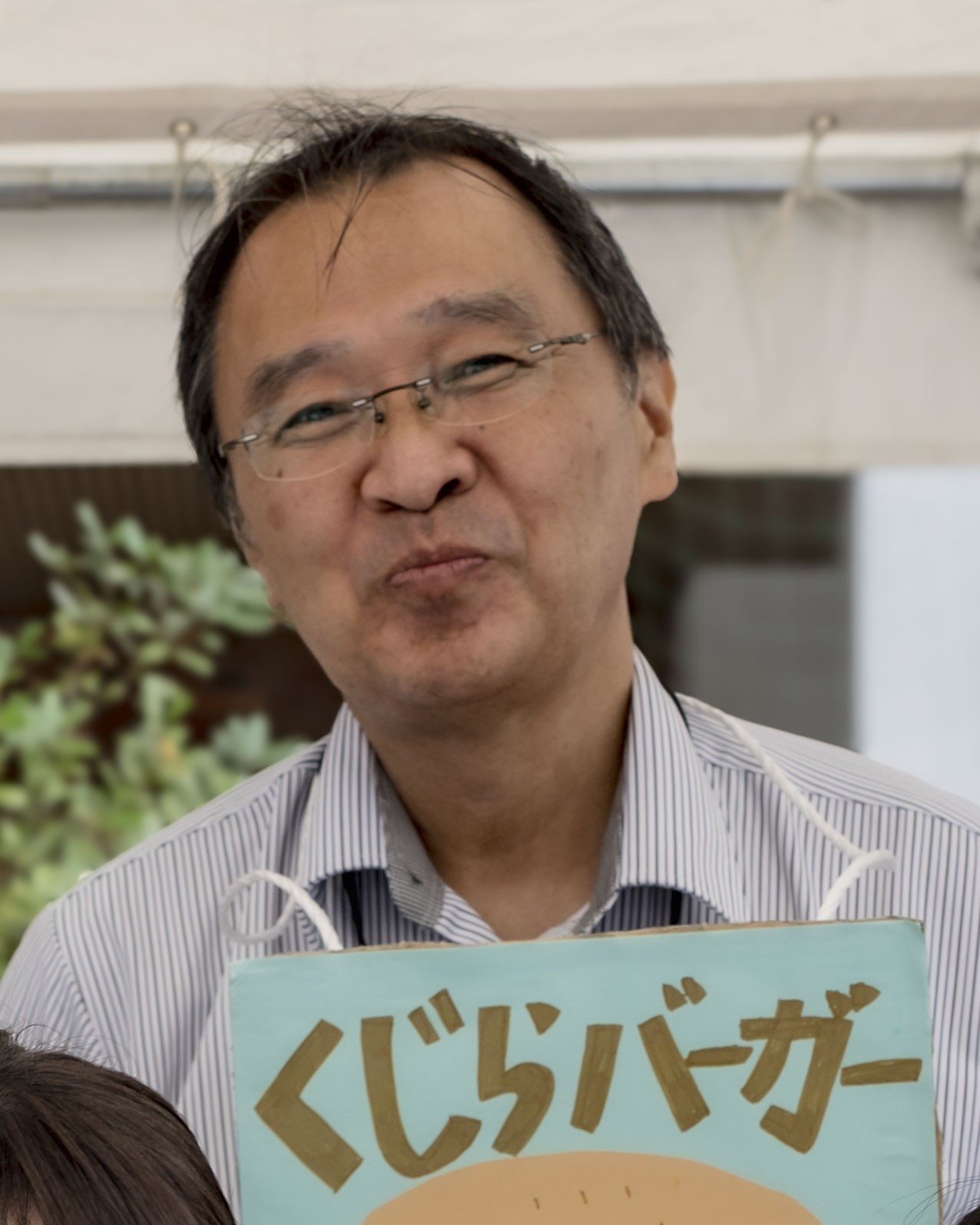

岸本 充弘

KISHIMOTO Mitsuhiro

- 所属

- 経済学部 公共マネジメント学科

- 職位

- 教授

- 役職

- 経済学部 副学部長

研究者情報

専門分野

捕鯨産業史・文化史、水産経済学、鯨未利用部位活用に係る産学連携事業等

担当科目

水産経済論Ⅰ・Ⅱ、公共マネジメント特講Ⅱ、下関の産業とみらい、基礎演習、専門演習Ⅰ・Ⅱ

学歴

北九州市立大学大学院社会システム研究科博士後期課程修了

取得学位

博士(学術)

所属学会

社会経済史学会、日本アーカイブズ学会、地域漁業学会、山口県地方史学会、水産史研究会 日本計画行政学会

研究キーワード

鯨、捕鯨、水産経済、地域資源、地域振興、鯨未利用部位有効活用、下関、地方行政

現在の研究テーマ

「くじらの街・下関」から捕鯨産業や鯨文化、水産史等について、1次資料や関係者へのヒアリング等を通じた調査研究を行い、「鯨」を下関の地域振興にどう繋げることができるのかを研究テーマにしています。また現在、鯨の未利用部位(残渣)を有効活用し、新たな製品化へ繋げる実証事業を産学で取り組んでいます。更に、若い世代を対象に鯨食普及させるためのプロジェクト活動や、捕鯨の歴史文化を広める活動も行っています。また、本学が所蔵する史資料を活用して戦後の下関における水産業史の調査研究にも取り組んでいます。

主な研究実績・活動

著書

・『関門鯨産業文化史』、海鳥社、2006

・『下関から見た福岡・博多鯨産業文化史』、海鳥社、2011

・『戦前期・南氷洋捕鯨の航跡 マルハ創業者・中部家資料から』(令和2年度日本アーカイブズ学会出版助成採択)、花乱社、2020

・『山口の捕鯨解体新書』花乱社、2022

・『新修宗像市史』くらしと生業 第4章 近世のくらし 第二節 近世の浦のくらしと漁業 二 大島・地島の捕鯨、宗像市、2024他

論文等

・「昭和十五/十六年度漁場日誌」に見る戦前の南氷洋捕鯨について-中部利三郎資料より-(前編)」社会システム研究」第10号、2012

・「我が国における戦前・戦後を中心とした鯨油製造、利用の歴史を辿る」地域共創センター年報Vol.10、2017

・共著「商業捕鯨再開へ向けて-国際捕鯨委員会(IWC)への我が国の戦略と地方自治体の役割について-」地域共創センター年報Vol.11、2018

・「鯨の島・壱岐における近代捕鯨の痕跡を辿る」社会システム研究第19号、2021

・「戦後の日本におけるトロール漁業、捕鯨等の実態を検証する : 大洋漁業・石若寿山氏写真資料等を通じて」地域共創センター年報Vol.14、2021

・共著「Fatty Acid Composition of Bryde’s Whale Oil(ニタリクジラの脂肪酸組成)」日本セトロジー研究第31号、2021

・「『南氷洋捕鯨業記録』に見る従事者の地域性について」社会システム研究第20号、2022

・「下関地域鯨油高度化利用産官学連携推進協議会事業の取り組みについて」地域漁業研究62、2022

・「『南氷洋捕鯨業記録』診療状況一覧表から見る遠洋航海の疾病について」社会システム研究第21号、2023

・「鯨肉の流通・消費、価格の変遷から見る商業捕鯨の現状と課題」地域漁業研究63,2023

・「『南氷洋捕鯨業記録』に見る戦後の第一次南氷洋捕鯨の実態について」社会システム研究第22号、2024

・『下関水産振興協会議事録』に見る戦後の水産都市 下関の実態について①Journal of Intelligence Science in Local Research 1 (1)、2024

・共著 「Dietary intake of whale oil containing ω-3 long-chain polyunsaturated fatty acids attenuates choroidal neovascularization in mice」The FASEB Journal、2025

・「捕鯨船第二十五利丸模型を通して見る商業捕鯨の状況と能登、下関のつながり」社会システム研究第23号、2025他

授業・ゼミ

私のゼミ

鯨等の水産物にこだわらず、地域資源を活用した地域振興策を、政策提言、事業提案、商品開発等のグループに分かれ、1年かけて最終的に提言書としてとりまとめることを目標にしています。現場でのフィールドワーク調査等を大事にしています。

社会活動

SDGsへの対応